劳务品牌成就蓝领新贵 化隆拉面:从“游击队”到“正规军”

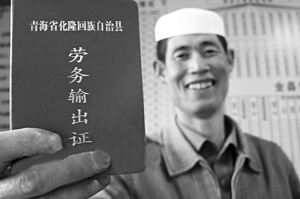

被化隆县外出务工人员称之为“打工护照”的劳务输出证。资料图片

编者按:近年来,随着农村富余劳动力大规模地进城务工,劳务经济、劳务产业在为农民增收的同时,也成为劳务输出地经济发展的加速器。

伴随着市场机制的逐步完善、劳务经济的发展,劳务市场正一改过去“亲托亲”、“邻帮邻”等传统就业方式,取而代之的是有规模、有组织的劳务品牌就业。“川妹子”、“化隆拉面”等一些劳务品牌逐渐进入人们的视野,并在市场竞争中显示出强大的生命力。

劳务品牌既推动了输出地的就业,又促进了输入地的发展;当然也有诸多挑战需要应对。

1月16日,在北京西站的候车厅里,马丽华(音)和几位来京务工的老乡们等待着开往青海西宁的T27次列车。

青海省化隆回族自治县是马丽华的老家。今年,她没有选择留在北京过春节。她说,两年没有回家,非常想念孩子。

现在,马丽华和丈夫在北京经营着一家“化隆牛肉拉面馆”。由于经营管理得当,每天到拉面馆用餐的人络绎不绝,当然也带来不菲的收入。

马丽华的拉面馆只是国内众多劳务品牌的一个缩影。

就在去年3月份,由浙江大学公共管理学院和新农门网、中国农民工(蓝领)研究院联合发布的《2008中国农民工(蓝领)报告》,评出了2008年度十佳劳务品牌。一些为人熟知的“川妹子”、“潜江裁缝”、“衢州保姆”等劳务品牌名列其中。

据记者了解,越来越多的外出劳务人员正由劳力型向劳技型、劳智型转变,而劳务品牌无疑让农村劳动力转移就业从“游击队”走向了“正规军”。

化隆的拉面经济

“一年打工仔,两年拉面匠,三年当上小老板”,这句话已成了青海省化隆县农民的顺口溜,同时也是化隆劳务经济的一个缩影。

地处青藏高原东部的化隆回族自治县,是一个以回族为主、多民族聚集的国家扶贫开发重点县。当地山大沟深,土地贫瘠,自然环境恶劣。长期以来,全县21.6万农民基本上处于“靠天吃饭、望天增收”的境况。

不过,拉面是这里回族人的技术优势。从上世纪80年代初期,第一批化隆县阿什努、原加合等乡镇农民韩录、马乙卜拉、冶二买等人带着家乡特有的拉面手艺下海闯荡,到如今,东到上海,西到拉萨,南到三亚,北到哈尔滨……在国内近200个城市,都有“化隆拉面”的身影。

“在首都国际机场3号航站楼也有了‘化隆牛肉拉面’的一席之地。”化隆县县委书记傅增泰在接受本报记者电话采访时说。

据傅增泰介绍,全国大约有化隆牛肉拉面馆9600多个,从业人员近6.5万人,年收入在3.4亿元左右。

“在店里,就餐的人都管我叫老板娘。”马丽华笑着对记者说。从以往的打工仔摇身成为现在的老板,化隆县像马丽华夫妇这样当上小老板的人并不在少数。

品牌构建是个系统工程

小小一碗拉面,不仅卖到了全国各地,还做出了3亿多元的大市场。在傅增泰看来,这背后离不开劳务品牌的作用,而劳务品牌的综合价值体现则是一个“系统工程”。

其实,与众多地方特色小吃一样,最初闯荡全国的化隆拉面难以摆脱各自为政、散兵游勇的局面。扎好根,站稳脚,关键是要提档升级,树立自己的品牌。

“我们一方面在政策资金上对农民进行支持,此外,还对外出务工人员进行有针对性的培训。”傅增泰说。

据记者了解,化隆县“拉面经济”迅速扩张的背后有着化隆人自己的“秘密武器”。所谓的“秘密武器”就是只要化隆县外出务工的人员都会有一个“打工护照”,遇事还可以找到当地“拉面匠们的办事处”。

据化隆县县委宣传部的负责人员介绍,被化隆人亲切地称为“打工护照”的,实际上是一本《劳务输出证》。证件扉页上写有化隆县的基本情况,以及请劳务输入地政府和有关部门给予支持的言语,《劳务输出证》上除了盖有化隆县人民政府的印章,还加盖了县就业服务局、公安局、民政局等部门的审核意见。而所谓的“拉面匠们的办事处”,是当地政府为了帮助在外地开拉面馆的化隆人维护权益、协调纠纷、反馈信息所设置的办事机构。

2004年,化隆县政府为了把已形成的特色产业纳入法律保护,在国家工商行政部门申请注册了“化隆牛肉拉面”商标。同时还对拉面馆实行“统一装饰风格、统一店员服饰、统一拉面简介、统一店名牌匾”为内容的“四统一”工作,以进一步发挥品牌优势。

在国内,像化隆县这样在输出地与输入地双向“做文章”的地方政府不在少数,因为他们知道,庞大的农村富余劳动力需要转移就业,如果没有自身独特的优势,很难在竞争激烈的社会上找到立足之地。而劳务品牌的确立,无疑为有效地转移农村劳动力搭建了一个很好的平台。

有形和无形的价值

对于“劳务品牌”一词的理解,有学者撰文指出:它是指一定区域的外出务工人员,普遍掌握某种特定的职业技能,从事性质相同的职业,技术娴熟,并能体现地方特色,经过若干年的发展,逐渐为社会所认同,并形成区别于其它劳务的一种比较竞争力。

2006年,四川成功获得国家工商总局颁发的“川妹子”商标注册证,有人认为这标志着我国劳务开发进入品牌化、规范化经营时代。2007年在郑州举行的首届全国劳务品牌展示交流会,进一步促使了劳务品牌从过去单纯的“劳务输出”升级为“劳务品牌制造”。

“劳务产业进入品牌化时代,能促进就业,提高劳务人员的工资;能提高本地区的知名度,帮人们了解该地区的历史文化、风土人情、精神内涵等。”广西桂林市就业服务中心副主任倪桂昌在接受《桂林日报》记者采访时说。

有学者指出,一旦形成了劳务品牌,将会降低区域劳务的市场开拓成本,降低劳务输出的盲目性,同时众多从业者从事相同的职业,待遇报酬和其他劳动权益都约定俗成,有大致相同的标准,他们还能相互照应,共同维护权益。

来源:中国民族报(2010年1月22日)